土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

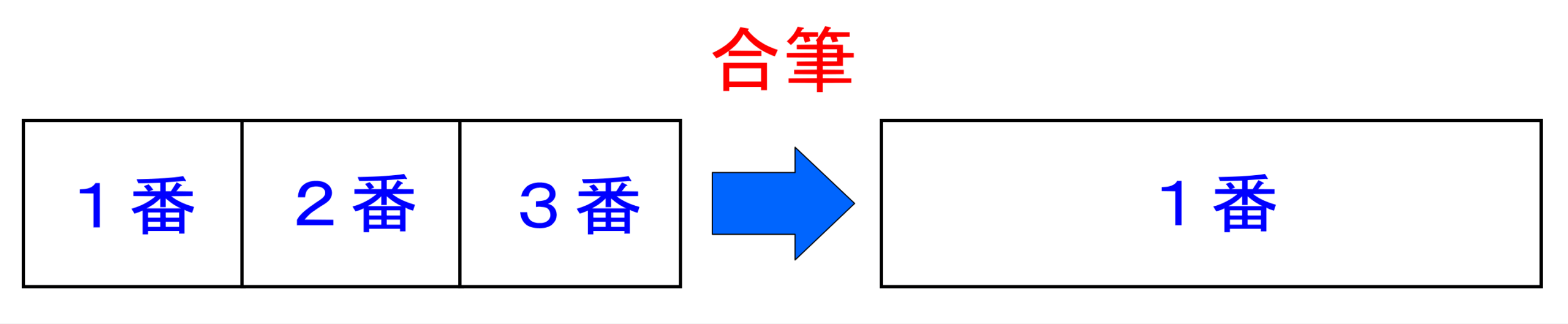

合筆(ごうひつ又はがっぴつ)とは、

隣接している数筆の土地を合体して、

一筆の土地にまとめることです。

土地は筆(ひつ)単位で区画されていて、

一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)・・・と数えますので、

筆(ひつ)を合体するという意味で、合筆と言うのです。

ただ、どんな土地同士でも合筆できるわけではなく、

合筆できる場合と、合筆できない場合があります。

そこで、合筆できる場合とできない場合もわかるように、

合筆登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、

合筆とは何かについてわかりやすく解説いたします。

この記事を閲覧することで、合筆とは何かが具体的にわかり、

合筆できるかどうかの判断もできるようになります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

合筆とは?

合筆とは、隣接する数筆の土地を合体し、

一筆の土地にすることです。

ただ、実際に土地を合筆するには、

法務局に合筆登記の申請書類を提出して、

合筆の登記がされてはじめて土地の合筆が完了します。

そして、合筆の登記の申請は、不動産登記法第39条第1号で、

土地の表題部所有者 または 所有権の登記名義人以外の者は、

申請することができないと定められています。

不動産登記法第三十九条

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記法 」. (参照 2025-5-5)

しかし、どんな土地でも合筆できるわけではないので、

最初に合筆できるかどうかの判断が必要になるのです。

そのため、まずは合筆の例と合筆できないケースを、

下記で1つ1つ確認していただければと思います。

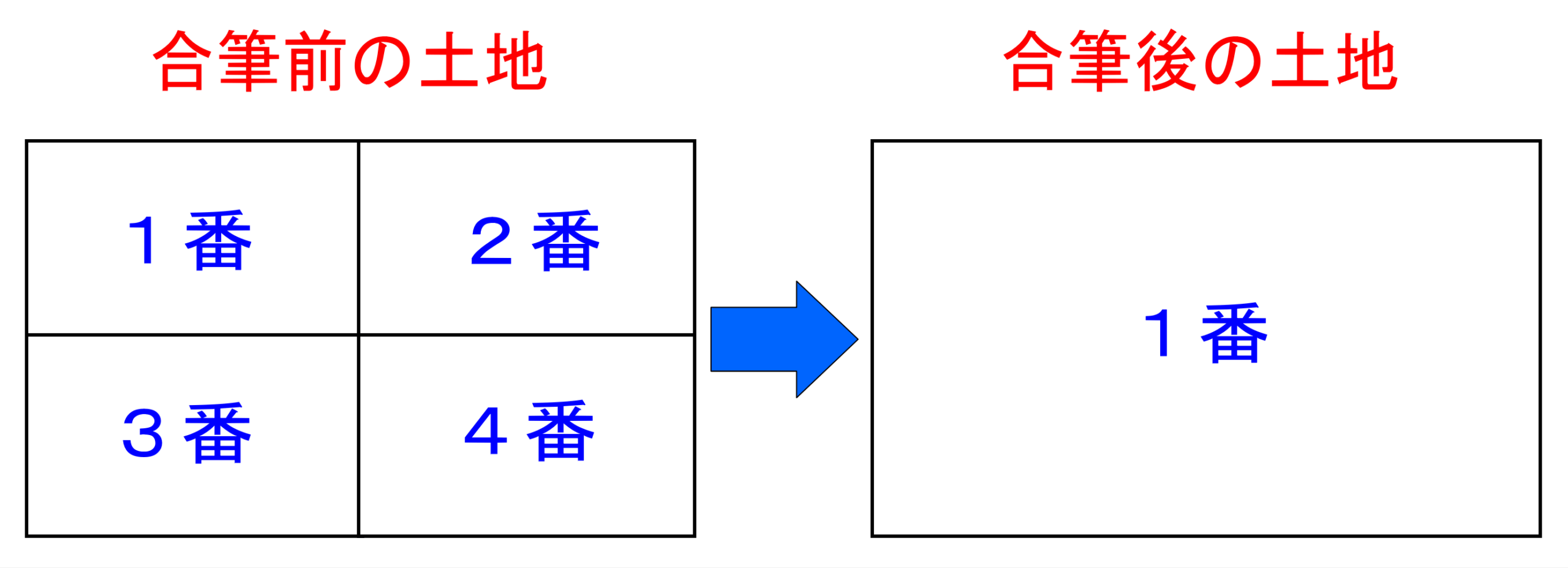

合筆の基本例

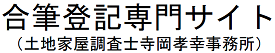

次の例は、土地と土地が直に接していて、

隣接している土地同士を合筆する基本例です。

このように、隣接する土地同士を合筆すると、

合筆前に接していた境界線(筆界線とも言う)は無くなり、

全体で一筆の土地になります。

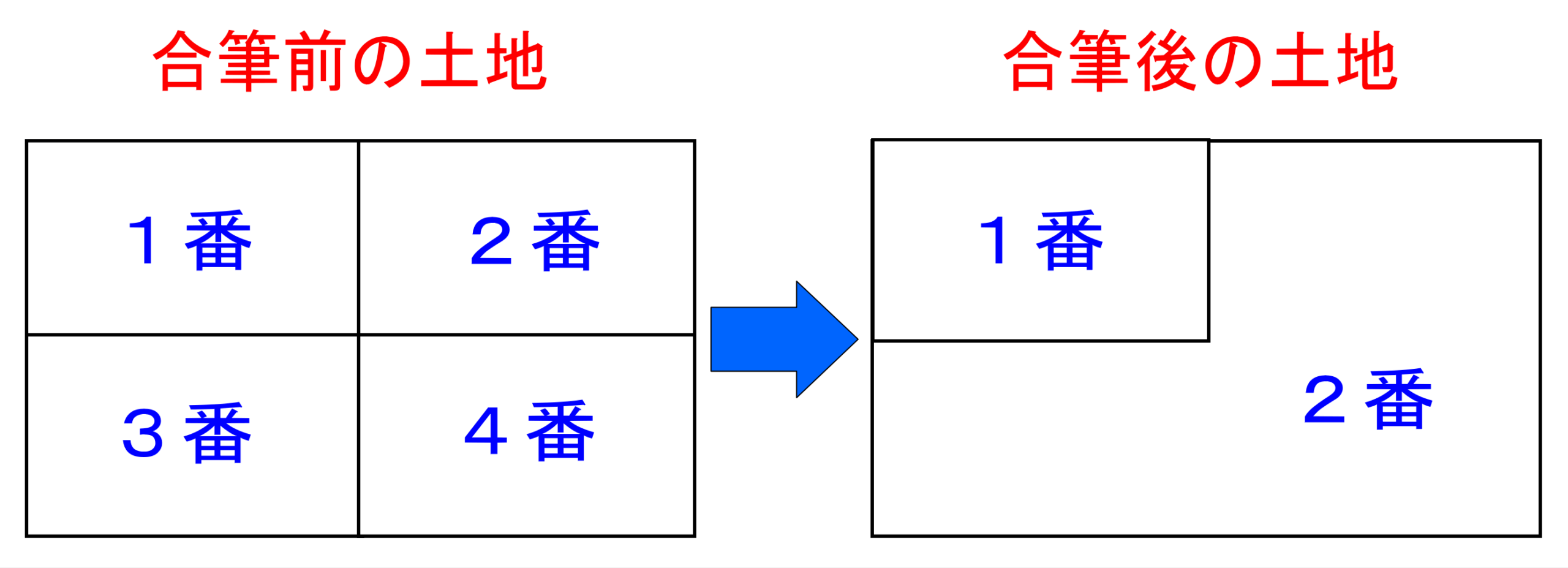

土地と土地が直に接していなくても合筆できる例

土地と土地が直に接していなくても、

合筆できる場合があります。

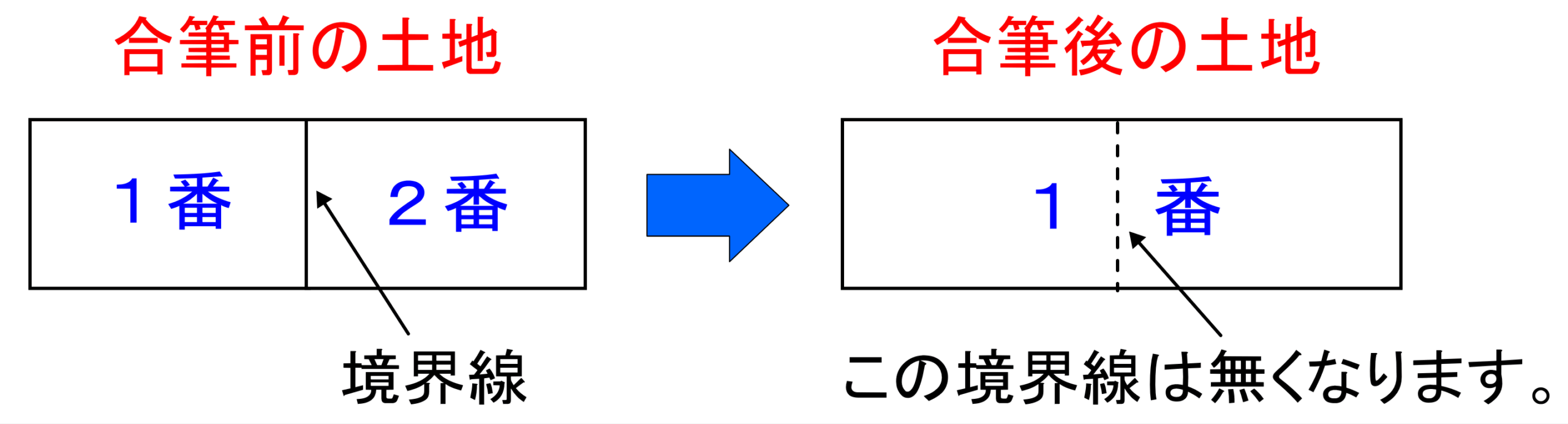

次の例は、隣接している三筆以上の土地を合筆して、

一筆の土地にする合筆例です。

この例では、1番と3番の土地は直に接していませんが、

どちらも2番の土地と接しているので、合筆できます。

つまり、合筆とは、直に隣接している土地同士だけでなく、

合筆する土地を通して接する数筆の土地を合体して、

一筆の土地にすることもできるのです。

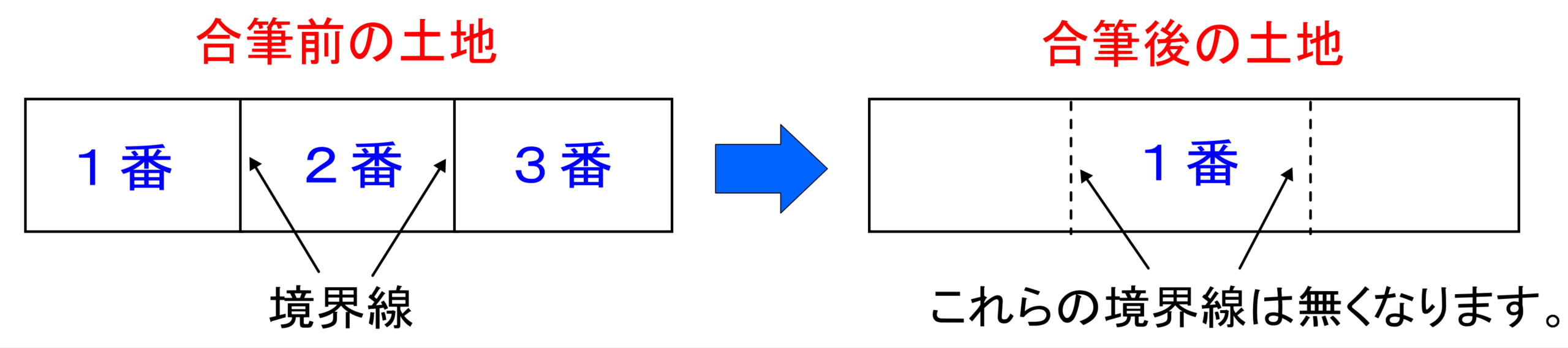

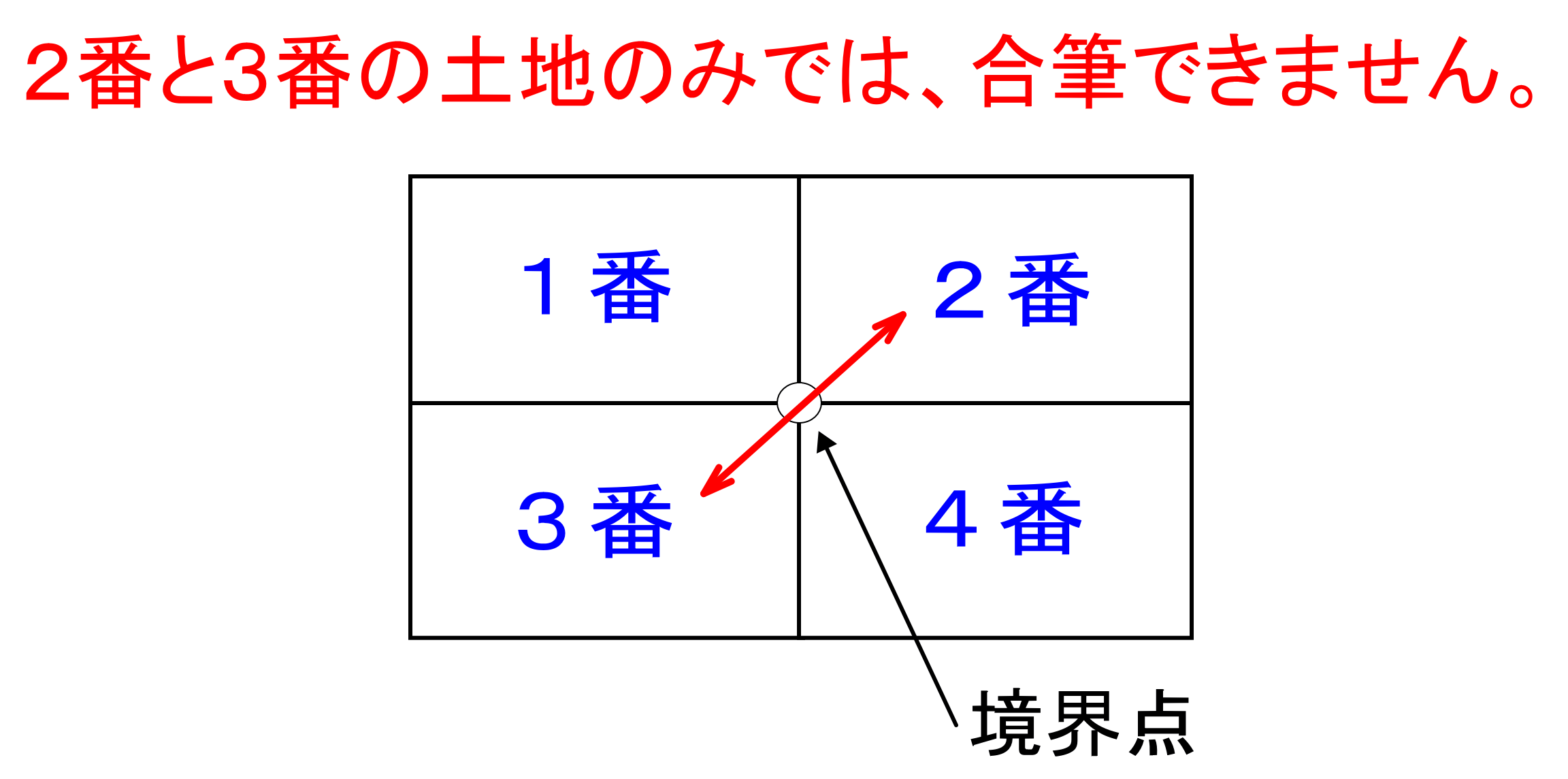

境界点1点のみで接していても合筆はできません。

土地を合筆するには、境界線で接している必要があり、

境界点1点だけでしか接していない土地同士の合筆は、

できないことに注意が必要です。

たとえば、次の1番と4番の土地のように、

境界点1点だけで接している土地同士のみでは、

合筆することはできないということです。

次の2番と3番の土地も、

境界点1点だけでしか接していないので、

2番と3番の土地のみを合筆することはできません。

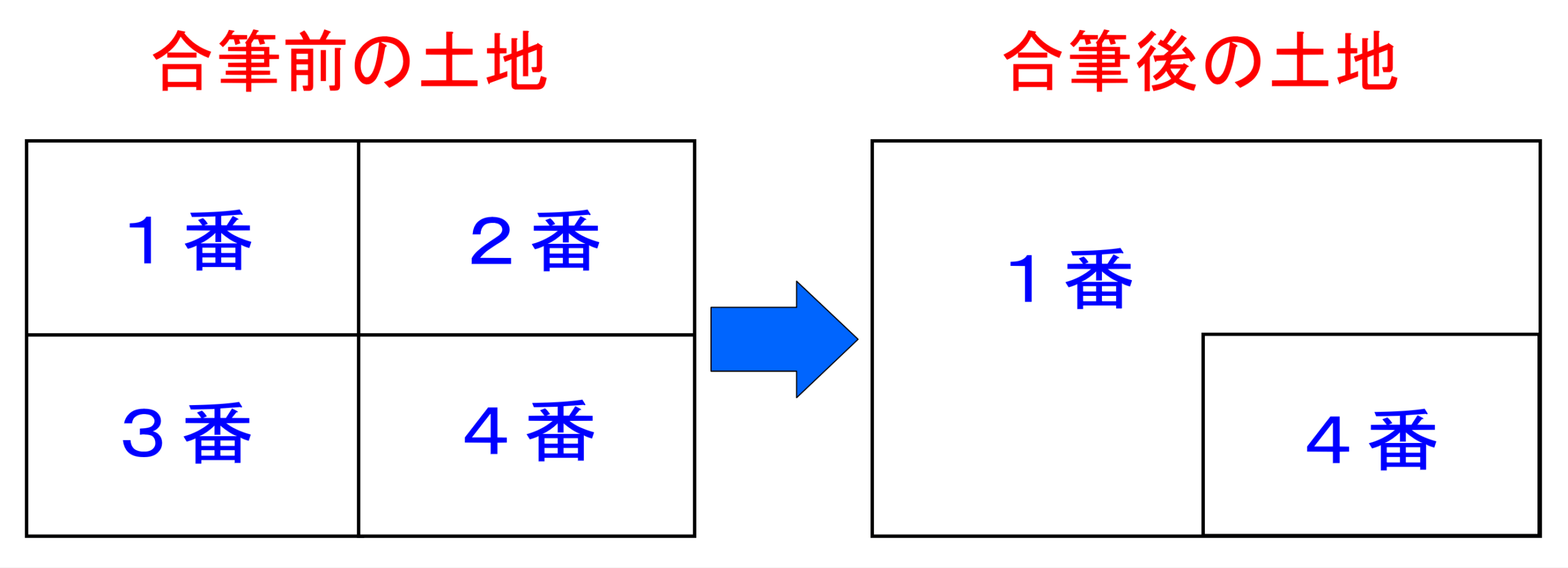

しかし、次のように境界線で接する土地を含んだ場合、

合筆することが可能となります。

どの土地とどの土地を合筆するかは、

その土地の表題部所有者、または、

所有権の登記名義人が自由に決めることができます。

合筆できない土地

合筆で最も注意が必要なのは、

土地と土地が境界線で接していれば、

どんな土地でも合筆できるわけではないことです。

なぜなら、土地の合筆には6つの制限があり、

次のどれか1つでも該当していれば、合筆できないからです。

- 相互に接続していない土地

- 土地の地目(ちもく) または 地番区域が異なる土地。

- 登記されている所有者の住所 または 氏名が異なる土地。

- 共有の土地の場合、共有者の持分が異なる土地。

- 所有権の登記がされている土地と、

所有権の登記がされていない土地。 - 所有権の登記以外の権利に関する登記がされている土地。

ただし、抵当権などの登記がされている場合、登記の目的、

登記原因、登記の日付、受付番号がすべて同じであるなど、

特例の場合は合筆が可能です。

(出典:不動産登記法第41条)

これら6つの合筆の制限(合筆できない土地)については、

「合筆の条件(合筆制限)は?合筆できない土地」で、

具体的にくわしく解説しています。

なお、合筆の制限の特例によって合筆できる場合については、

「合筆の制限の特例とは?」を参照ください。

抵当権のある土地の合筆については、

「抵当権付きでも合筆可能?抵当権者の承諾は?」をご確認下さい。

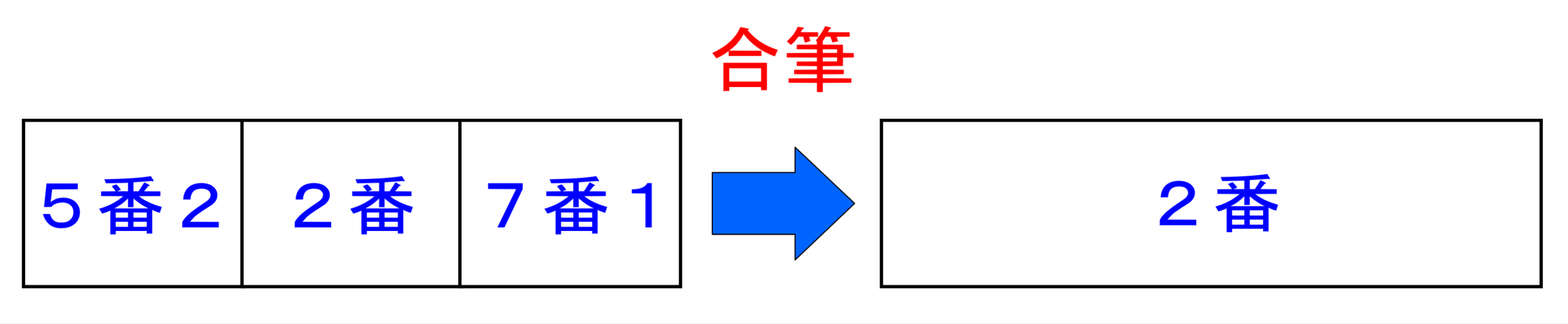

合筆と分筆の違い

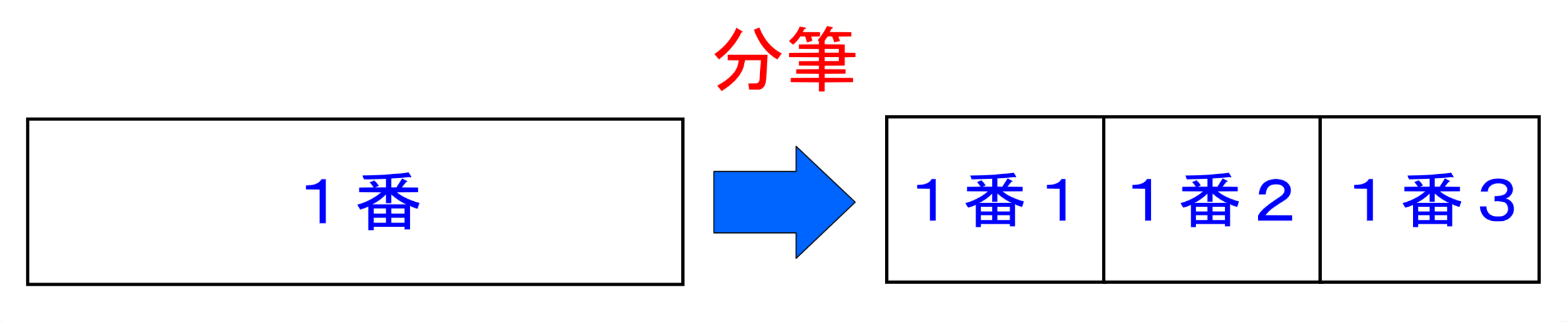

合筆は、下図1のように隣接する数筆の土地を合体して、

一筆の土地にまとめることです。

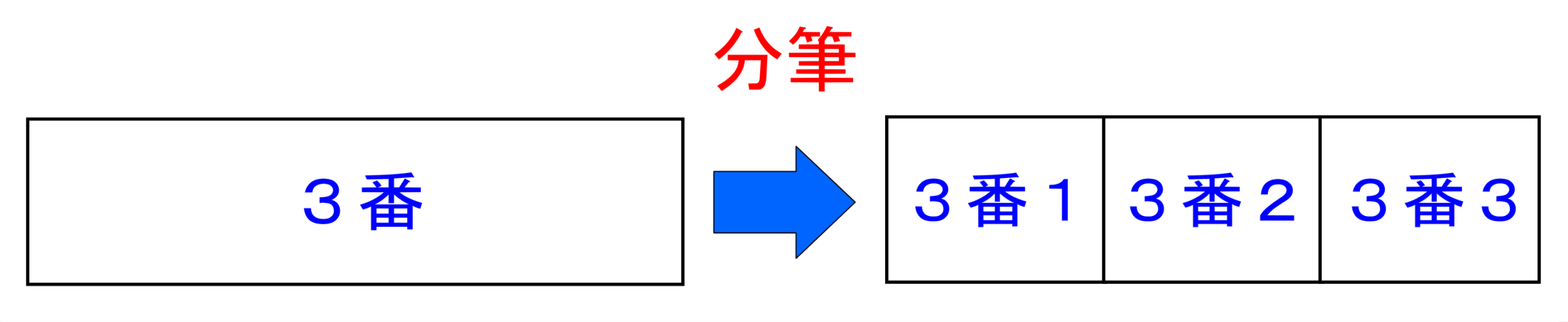

逆に、分筆は、下図2のように一筆の土地を分割して、

二筆以上の土地に分けることです。

たとえば、土地の一部を売却したい場合などに、

土地の分筆を行うことになります。

どのように土地を合筆したり、分筆するかは、

土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人が、

自由に決めることができます。

ただ、合筆後の土地の地番は、特別の事情が無い限り、

下図3のように、合筆前の地番の内、

首位の地番(一番若い地番)になるのが原則です。

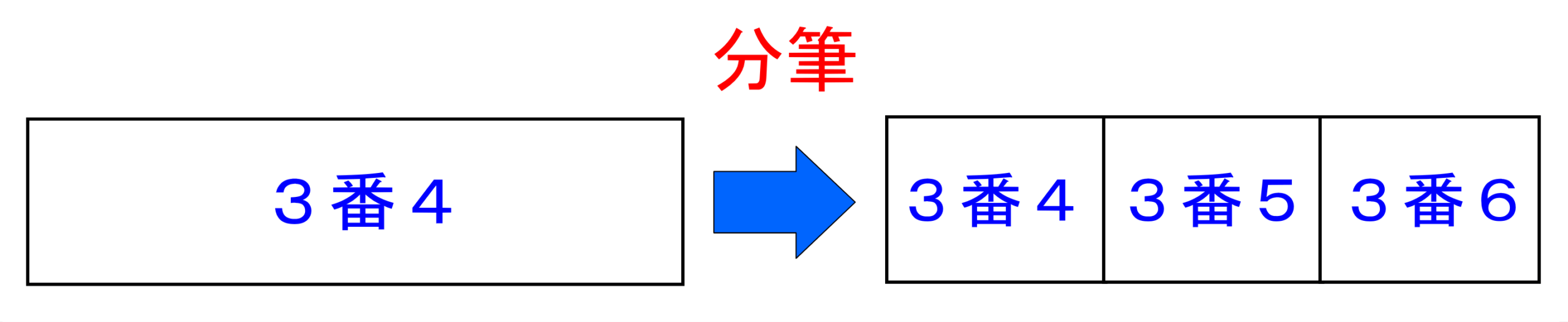

逆に、分筆後の土地の地番は、下図4のように、

分筆前の地番に支号を付けて各筆の地番を定めます。

ただし、分筆前の地番が、下図5のように、

支号のある土地の場合は、分筆後の一筆には、

従来の地番を付けて、残りの各筆には、

従来の地番の最終の支号を順次付けて、各筆の地番を定めます。

合筆のメリット

土地を合筆するメリットには、次の7つのメリットがあります。

- 登記事項証明書や登記事項要約書などの取得費を節約できる。

- 登記済権利証や登記識別情報の管理がしやすくなる。

- 登記上の住所や氏名の変更登記費用が安くなる。

- 相続・売却・担保設定の各登記費用が安くなる。

- 土地の境界の把握や管理が楽になる。

- 形の悪い土地を合筆してから、形の良い土地に分筆できる。

- 固定資産税が安くなる場合もある。

上記のメリットは、合筆前の土地の筆数が多ければ多いほど、

金銭的なメリットも、大きくなっていく傾向があります。

なぜなら、たとえば、合筆前には五筆の土地だった場合、

登記事項証明書の取得費は、五筆×600円位で3,000円位ですが、

合筆して一筆の土地にした場合、登記事項証明書の取得費は、

将来に渡って1回につき、600円位で済むことになるからです。

なお、合筆のメリットについては、

「合筆の7つのメリットとは?」で、

くわしく解説しています。

合筆のデメリット

土地を合筆するデメリットには、次の4つのデメリットがあります。

- 合筆した後は、元に戻すことが難しい。

- 合筆した後は、土地の一部の売却が難しくなる。

- 合筆した後は、土地の一部の担保提供が難しくなる。

- 合筆するには、手間と時間と費用がかかる。

ただし、これら4つの内、合筆のデメリットとして確実なのは、

4つ目の「合筆するには、手間と時間と費用がかかる」ことくらいです。

なぜなら、合筆した後に、元に戻す必要がなく、

合筆前の土地と同じ範囲を、売却や担保提供の必要もなければ、

上記1~3は、合筆のデメリットにはならないからです。

しかし、合筆のデメリットを知らずに合筆してしまうと、

簡単には元に戻せないため、事前に理解しておく必要があります。

なお、合筆のデメリットについては、

「合筆のデメリット」でくわしく解説しています。

合筆の費用

合筆の費用は、自分でする場合と、

土地家屋調査士に依頼する場合とで、

大きな違いがあります。

自分で合筆をする場合の費用は、

合筆前の筆数にもよりますが、

通常、0円~数千円程度です。

もし、土地家屋調査士に合筆を依頼する場合は、

合筆前の筆数にもよりますが、通常、

大体5万円前後が相場です。

(出典:日本土地家屋調査士会連合会による土地合筆登記の報酬実態調査)

なお、合筆の費用については、

「合筆の費用は?自分でする場合と依頼する場合」で、

くわしく解説しています。

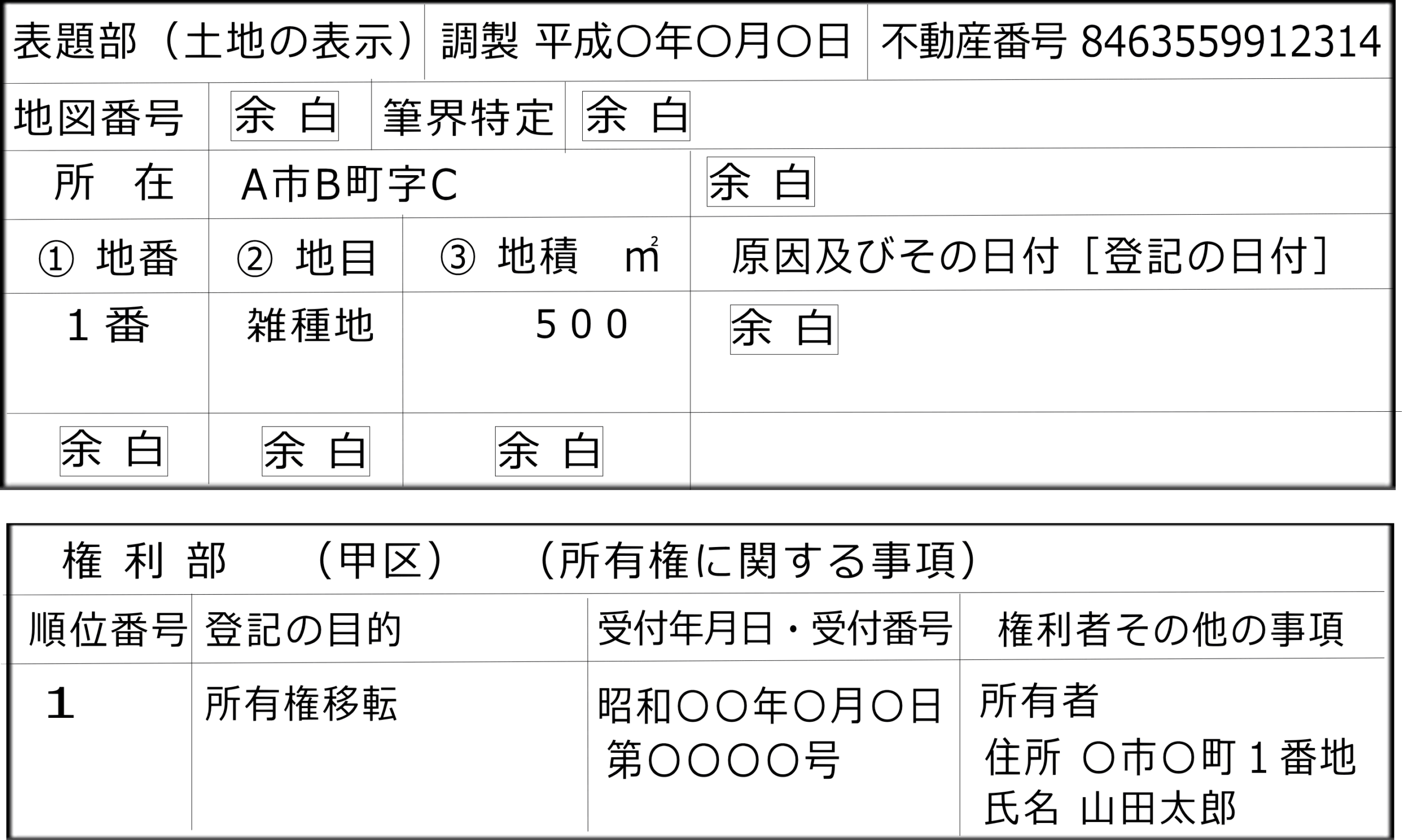

合筆するには、まず何から行えば良い?

もし、土地を合筆したいと思ったなら、

まずは、下図6のような土地の現在の登記情報を取得して、

合筆できるかどうかを正確に判断するのが先決です。

なぜなら、最初に合筆の可否を正確に判断しなかった場合、

あとで合筆できないことがわかり、後戻りの可能性があるからです。

逆に、一番最初に土地の現在の登記情報を取得して、

合筆の制限に該当するかどうかの確認をすれば、

合筆できる・できないの判断がある程度できます。

あとは、合筆前の各土地の現況地目も同じかどうか確認すれば、

合筆できるかどうかが、すべて正確に判断できるからです。

その上で、合筆の登記申請書の作成や、

必要書類を準備していくのが、後戻りのない手順と言えます。

なお、合筆登記を自分でできるかどうかや、

自分でする場合の手順については、

「合筆登記は自分でできる?自分でする手順」で解説しています。

合筆登記の申請書や必要書類については、

「合筆の登記申請書の様式(書式)と書き方」や、

「合筆登記の必要書類を徹底解説!」を参照ください。