土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

土地の合筆のメリットには、次の7つのメリットがあります。

- 登記情報や登記簿謄本の取得費を節約できる。

- 権利証や登記識別情報の管理がしやすくなる。

- 登記の住所・氏名の変更登記費用が安くなる。

- 相続・売却・担保設定の各登記費用が安くなる。

- 土地の境界の把握や管理が楽になる。

- 形が悪い土地を合筆して良い形に分筆できる。

- 固定資産税が安くなる場合もある。

上記7つのそれぞれのメリットが自然に積み重なることで、

どんどんメリットが大きくなっていくのが合筆の特徴です。

そこで、合筆の7つのメリットについて、

合筆の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、

1つ1つ具体的にわかりやすく解説いたします。

この記事を閲覧することで、合筆のメリットについて、

どういった場合に、どんなメリットがあるのかがわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

登記情報や登記簿謄本の取得費を節約できる。

土地について何かしようとした場合、

土地の登記内容確認のため、

登記情報や登記簿謄本が必要になることがほとんどです。

具体的に、登記情報や登記簿謄本が必要になる例としては、

次のようにたくさんのケースがあります。

- 土地の所有者の住所又は氏名が変わった時

- 土地を売却する時

- 土地に担保を設定する時

- 土地の境界確定をする時

- 土地の地目(種類)が変わった時

- 土地の分筆又は合筆をする時

- 土地の面積の更正をする時

さらに、上記以外のケースでも、

登記情報や登記簿謄本が必要なことはあります。

もし、土地が数筆あれば、毎回、

数筆分の登記情報または登記簿謄本の取得が、

必要になってしまうのです。

しかし、土地の合筆をして1筆にまとめていれば、

毎回、1筆分のみの取得費用で済みます。

取得費用としては、土地の登記情報を取得する場合、

土地1筆につき332円が必要で、

登記簿謄本を取得するなら土地1筆につき600円が必要です。

たとえば、土地が2筆ある場合、

それぞれの土地の登記簿謄本を取得するのに、

2筆×600円で1200円の取得費用が毎回かかります。

しかし、2筆の土地を1筆に合筆していれば、

登記簿謄本を取得するのに、

毎回、半分の600円の取得費用で済むわけです。

もし、10筆の土地を1筆に合筆した場合は、

登記情報(又は登記簿謄本)の取得費用が、

合筆前に比べて、毎回、10分の1の費用になります。

つまり、土地を合筆することによって、

登記情報(又は登記簿謄本)の取得費用が、毎回、

合筆前に比べて半分以下の費用で済むメリットがあるのです。

このことは、合筆前の土地の数が多ければ多いほど、

登記情報(又は登記簿謄本)が必要になる回数が多いほど、

取得費用を節約できるメリットが、

どんどん大きくなっていくということなのです。

権利証や登記識別情報の管理がしやすくなる。

所有している土地が何筆かある場合、

各土地ごとに権利証や登記識別情報が存在することになり、

土地の数が多いと、管理が大変になります。

しかし、合筆して1筆にまとめていれば、

権利証も登記識別情報も1つになるので、管理がしやすくなるのです。

また、共有の土地(所有者が複数人の土地)の場合には、

権利証や登記識別情報が、共有者の数×土地の数だけ存在します。

たとえば、所有者が2名の土地が3筆ある場合、

権利証や登記識別情報の数は、

2名×3筆で6通もあることになります。

しかし、それらの土地を合筆できれば、

所有者の数(2名)と同じ数(2通)と少なくなり、

権利証も登記識別情報も管理がしやすくなるのです。

なお、権利証や登記識別情報が具体的にどういった書類かは、

「登記済権利証の見本」や「登記識別情報通知の見本」で、

くわしく解説しています。

登記の住所・氏名の変更登記費用が安くなる。

土地の所有者の住所または氏名に変更があった場合、

登記上の住所・氏名の変更登記をしなければなりません。

その際、土地の筆数×登録免許税1,000円がかかります。

たとえば、住所変更登記の必要な土地が4筆あれば、

4筆×登録免許税1,000円=4,000円かかるわけです。

しかし、その4筆の土地を合筆して1筆にまとめていれば、

登録免許税1,000円のみで済ませることができるのです。

登録免許税は全国共通の税となりますので、

ご自分で住所変更登記をした場合も、

司法書士に依頼した場合も、同じく必要な税です。

また、住所変更登記を司法書士に依頼した場合には、

料金約1万円+筆数加算料金+実費(筆数分の登録免許税等)

の費用がかかります。

たとえば、住所変更登記の必要な土地が3筆あれば、

料金約1万円+3筆加算料金+登録免許税3,000円が、

費用としてかかることになります。

しかし、合筆して1筆になっていれば、

料金約1万円+登録免許税1,000円のみとなり、

合筆してない場合に比べて、安く済ませることができるのです。

ちなみに、土地を合筆するためには、

各土地の所有者の住所・氏名が同じでなければならない、

という条件があります。

土地の所有者の住所または氏名が、

少しでも違っている土地同士を、

合筆することはできないということです。

合筆の条件については他にもいくつかあるため、

「合筆の条件(合筆制限)は?合筆できない土地」で、

くわしく解説しています。

相続・売却・担保設定の各登記費用が安くなる。

相続・売却・担保設定の各登記手続きは、

一般的に、司法書士に依頼することが多いです。

そして、司法書士に依頼する際に、

登記の必要な土地が1筆ではなく、

何筆かあれば、筆数加算料金を負担することになります。

筆数加算料金というのは、土地の数が多ければ多いほど、

登記情報の調査や、書類の作成に手間がかかるため、

筆数に応じて加算される料金のことです。

もし、土地を合筆して1筆にまとめていれば、

毎回、筆数加算料金は必要なくなるので、

所有者又は相続人の金銭負担を大幅に減らすことができるのです。

土地の境界の把握や管理が楽になる。

土地の所有者は、土地の境界について知っておく必要があり、

土地の各境界点に境界標があれば、

それらすべてを管理することになります。

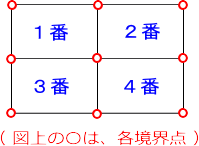

たとえば、下図の1番、2番、3番、4番のように、

土地の筆数が多ければ多いほど、

各境界点の把握と管理は大変です。

もし、1~4番の4筆の土地を合筆して1筆にまとめれば、

周囲の境界点の把握と管理のみで良くなります。

つまり、合筆前の土地の境界点が9点だったのが、

下図のように、合筆後は周囲の4点になるので、

合筆してない場合に比べて、境界点の把握と管理が楽になるのです。

形が悪い土地を合筆して良い形に分筆できる。

たとえば、下図2のように、所有している各土地が

あまり形の良くない土地(1番~5番の土地)ばかりでは、

売却時に売れにくいという問題があります。

(図2)

そこで、下図3のように、土地を先に合筆してから、

形の良い土地に分筆(1番1・1番2・1番3)して売り出すと、

売りやすくなる場合があるということです。

(図3)

ただし、土地を合筆する場合も、分筆する場合も、

それぞれ費用がかかるので、それらの費用も総合して、

どちらが得なのか判断する必要があります。

特に、分筆登記は測量や地積測量図の作成作業が伴うため、

個人で行うのは無理があり、

登記の専門家の土地家屋調査士に依頼することがほとんどです。

そして、土地の分筆登記を土地家屋調査士に依頼する場合、

少なくとも10万~20万円の費用がかかり、

場合によっては、それ以上の費用がかかるので注意が必要です。

ちなみに、合筆して分筆する一連の流れを、

合筆登記と分筆登記を別々に申請することもできますが、

分合筆という1つの登記で申請することもできます。

固定資産税が安くなる場合もある。

誤解があると困りますので最初にお伝えしておきますが、

合筆したからと言って、

固定資産税が安くなるというわけではありません。

なぜなら、固定資産税については、

市の職員が土地の利用目的などを見て判断し、

課税されるものだからです。

そのため、土地を合筆してもしなくても、

土地の利用目的について市の職員の判断に間違いがなければ、

固定資産税が変わることはありません。

しかし、たとえば下図4のように、

2筆の土地(1番:宅地、2番:駐車場)があった場合、

本来は自宅用の駐車場として利用しているのに、

貸し駐車場と市に判断されていれば、駐車場の固定資産税は高くなります。

(図4)

その場合、2番の土地は自宅用の駐車場であることを、

市の担当職員に伝えることで、

住宅用地の特例(200㎡以下は評価額の6分の1)により、

固定資産税を安くすることができます。

しかし、2番の土地の駐車場について、

市の職員と判断が異なる場合もありえます。

その場合、1番の宅地と2番の駐車場を合筆できれば、

利用目的をはっきり示すことができるので、

固定資産税も安くできる可能性があるわけです。

なぜなら、土地と土地を合筆するには、

地目(ちもく:土地の種類)が同じでないと合筆できないため、

2筆を合筆できるということは、

駐車場は自宅用の駐車場と想像できるからです。

固定資産税は、土地の現況の地目で判断されますが、

登記地目も多少なりとも影響があるため、

固定資産税を見直す可能性もあるということです。

なお、地目とは何かや、登記地目とは何か、

地目はどうやって調べるのかについては、

「地目(ちもく)とは?」でくわしく解説しています。

地目の種類とそれぞれの具体例については、

「地目の種類:全23種類の地目一覧と具体例」を参照下さい。

また、土地と土地を合筆するためには、

地目が同じであること以外にも、

いくつかの条件があり、合筆できない土地もあります。

そのため、合筆できるかできないかについては、

「合筆の条件(合筆制限)は?合筆できない土地」で、

最初に1つ1つ合筆の条件を確認しておく必要があります。

ただ、合筆のメリットを知ると同時に、

合筆のデメリットも知っておく必要があります。

そこで、合筆のデメリットについては、

「合筆のデメリット」でくわしく解説しています。

もし、合筆を自分でしてみたいという方は、

「合筆登記は自分でできる?自分でする手順」を参照下さい。

また、合筆するために必要な書類については、

「合筆登記の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。